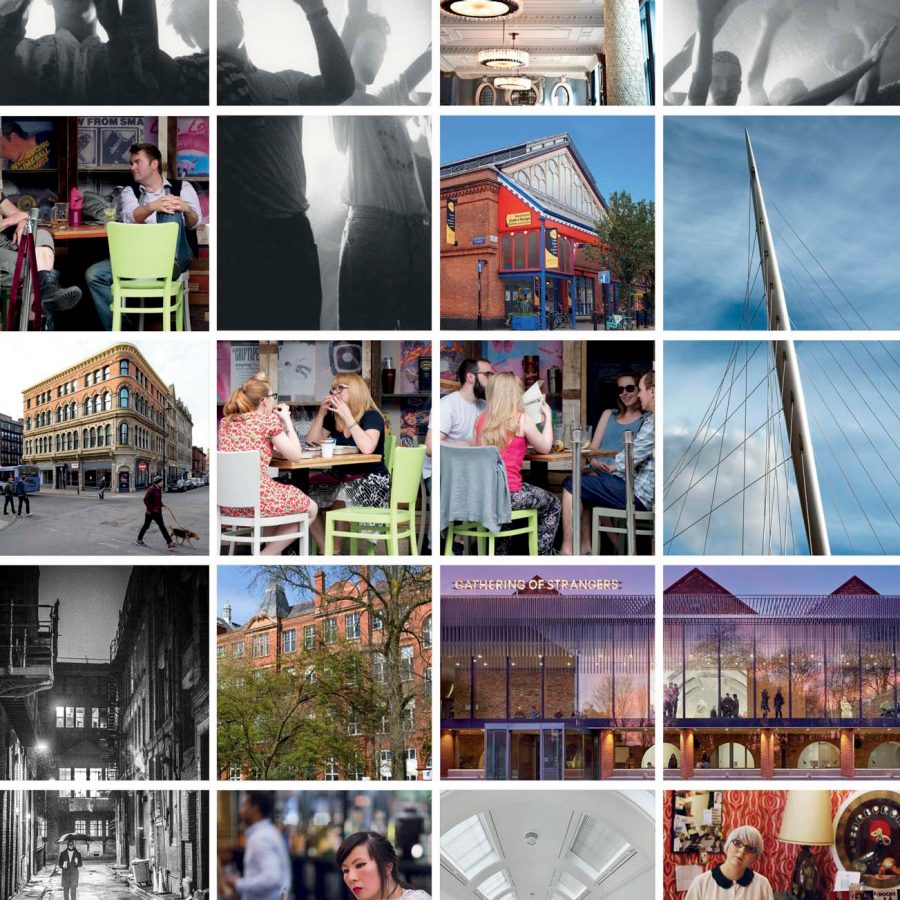

在一個大如教堂的空間裡,多條大柱子都髹上黑、黃二色的條紋,作用是提醒鏟車司機注意。這時強勁的節拍在這個空間裡迴盪,大柱子的四周,擠滿身穿紮染T恤的青少年,隨著節拍亢奮地手舞足蹈,有些人動作僵硬怪誕,有些則瘋狂地轉圈,狂歡的人群擠得水洩不通,柱子上顏色醒目的條紋都被他們掩蓋掉。

這是1988年曼徹斯特夜店Hacienda�的情景。當時,一隊名為The Stone Roses的樂隊即將推出首張專輯。隨後幾年,合法和非法藥物陸續催生出糅合電子和迷幻音樂的「Madchester」(瘋徹斯特)現象,令新一波文化、工業、音樂和時尚變革在曼徹斯特而非倫敦展開,成為英國社會史上其中一個別開生面的時代。

從發黃褪色的舊報紙和學術期刊裡,可以找到更多由曼城獨領風騷的歷史時刻。18世紀末,工業革命在位於蘭開夏郡邊端的曼徹斯特發軔,部分思想家深信曼城就是未來的典範:它以工業和辛勤工作為基礎,造就一個更平等的社會,與階級分明而勢利的倫敦分庭抗禮。曼徹斯特不但是一個地名,更成為令建制惶恐不安的另類意識形態,直至今天仍未改變。

具有革命精神的人對曼徹斯特情有獨鍾;畢竟,《共產黨宣言》的共同作者恩格斯於1840年代是這個城市的居民。1960至1970年代,一群外來者認為曼城就是塑造他們的未來創作路向的完美地點。1966年,Bob Dylan於市內的Free Trade Hall會堂表演時改走電音路線,令傳統民謠樂迷對其轉投電子結他懷抱��而大感不滿,喝倒采之聲不絕。

1996年後,Free Trade Hall會堂不再用作音樂表演場地。我與當地音樂史學家CP Lee在這幢建築物外見面時,他對我說:「曼徹斯特經常下雨。有些人可能會覺得這種講法有點匪夷所思,但天氣的確是令曼徹斯特的音樂和藝術特別發達的重要原因。下雨意味著許多極富才華的人會留在室內,在工作室、睡房或倉庫裡埋首創作。這個城市似乎非常渴望在日常生活中創造魔法。」

這話令我略有壓迫感。曼徹斯特人向來以坦率直接、對愚蠢行為不留情面著稱;而曼市仍然教人聯想起發出吵耳噪音的紡織廠,以及維多利亞時代排屋林立、滿地濕滑雨水的街道。

某個陽光斑駁的午後,我漫步走過西班牙建築師Santiago Calatrava設計的Trinity Footbridge行人橋。厚厚的雲層掠過地平線,橋身白色的吊索在艾威爾河上閃閃發光,看上去有如豎琴弦線。曼城到處散發清新的朝氣,對這一代的當地人而言,曼徹斯特昔日的形象就跟倫敦男人仍普遍戴圓頂硬禮帽的年代一樣,已經遙不可及。而「真正」代表曼徹斯特的曼徹斯特城足球隊,曾在聯賽的下游苦苦掙扎的往事,亦終將被遺忘。球隊現時星光熠熠,在領隊PepGuardiola領軍下發揮高超水準,朝著英超錦標穩步邁進。

曼徹斯特手工藝及設計中心位於市內創意澎湃的NorthernQuarter區,該幢建築物於19世紀時曾為魚市場,現時則是數十家藝術工作室的所在地,出售珠寶、拼貼畫、手工藝品和畫作。27歲的Chloe Travis是當地的導遊,她在設計中心裡閒逛時表示:「長久以來,曼徹斯特人對外來人都有強烈的戒心,不甚樂意接受外地人的批評,現時本地人的自信心正處於巔峰。我自出生起就住在這裡,而我從未曾像現在這樣,對這個城市感到如此自豪。」

但如何能夠令這個現象得以維持,而並非如同1850年代的工業奇蹟或1990年代的時尚風潮般曇花一現?

民調機構YouGov於2015年進行的調查,證實英國人所共知的事實:曼徹斯特是英格蘭第二大城市。現在,一份報章希望更上一層樓,令曼城取代倫敦,成為國家首府。

這樣做的理據是:建於19世紀的西敏宮,亦即國會所在地,現正進行耗資40億英鎊(437億港元)的重建計劃,令貴為英政府行政中心的西敏區滿目瘡痍。《經濟學人》周報提出一個簡單的解決辦法,就是將首都遷至曼徹斯特。該刊物指出,曼城的基建不但能夠滿足官員和政要的需求,就連大公司和滿懷大志的企業家,亦對其連繫國際的網絡和急速擴展的機場留下深刻印象。

該篇文章續指,英國需要大幅減少對倫敦的倚賴,而脫歐公投的結果,就如同國民對首都的文化和經濟主導地位投下反對票。遷都曼徹斯特,能夠「改造國家」,並且令該市「成為符合英國重要地位的國際權力中心」。

這會否成為事實?當然不會。不過,大家認為遷都曼徹斯特的建議值得認真討論,足以證明這個城市就如其足球隊一樣,最樂於將南部的同胞玩弄於股掌之中。

附加資料撰文:Mark Jones及Cathy Adams

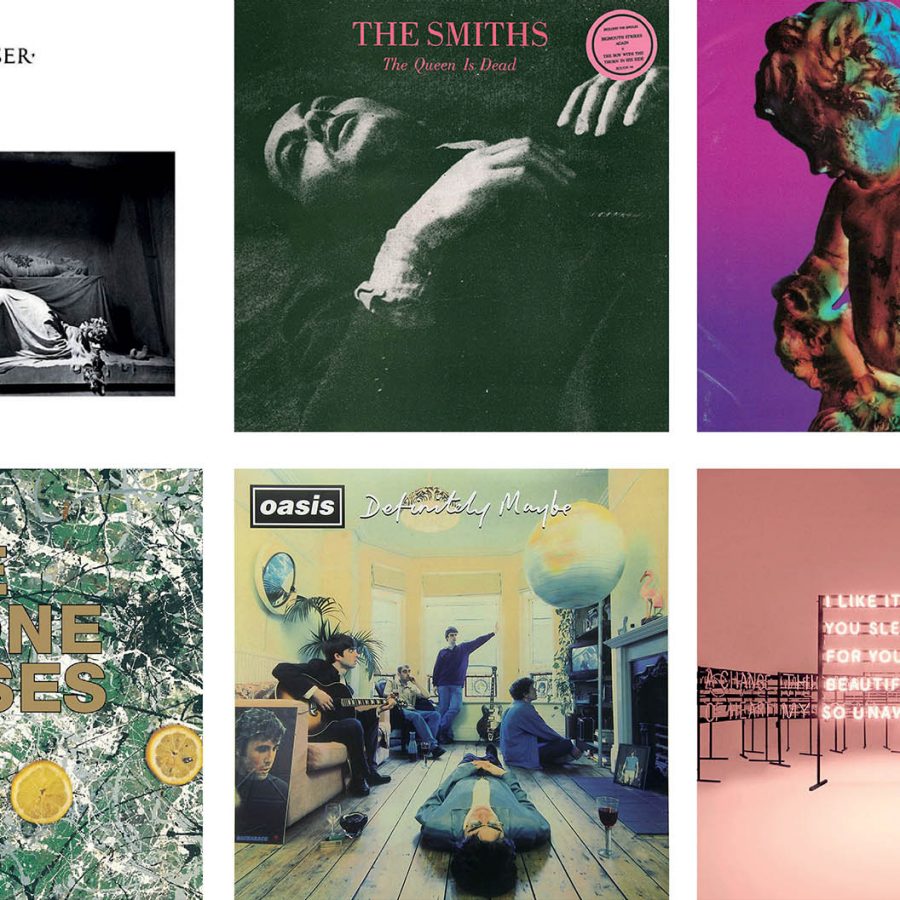

曼徹斯特音樂史: 曼城多支劃時代樂隊的六張專輯

Joy Division, Closer

已故的Ian Curtis以渾厚的男中音聲線,唱出1970年代末曼徹斯特的孤獨和迷亂。

The Smiths, The Queen is Dead

這張1986年的專輯是樂隊主音Morrissey和結他手Marr的傑作,歌詞風趣尖刻,但又教人動容,彰顯北方人幽默和感傷兼備的特性。

New Order, Technique

Curtis逝世後,JoyDivision其餘成員組成NewOrder樂隊。1980年代中葉,西班牙伊比薩島的夜店大量湧現,樂隊率先到當地取經,返國後推出這張經典舞曲專輯,以獨特的都會節奏演繹悠閒的巴利阿里群島情懷,教人難忘。

The Stone Roses, The Stone Roses

樂隊於1989年的首張專輯洋溢迷幻放克和藝術搖滾風格,以沉鬱歌詞描寫愛情和革命,刻劃曼徹斯特人的夢幻意象,推出近30年仍然歷久彌新。

Oasis, Definitely Maybe

Gallagher兄弟於1994年推出的首張專輯自負、囂張而狂妄,是歷來銷量首屈一指的唱片專輯,這張出色的搖滾樂唱片出類拔萃,鮮有樂隊能超越其成就。

The 1975, I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful, Yet So Unaware of It

The 1975樂隊擅長以琅琅上口的副歌與獨特風格演繹喜怒哀樂,為今日曼徹斯特寬廣多姿的音樂開創先河。

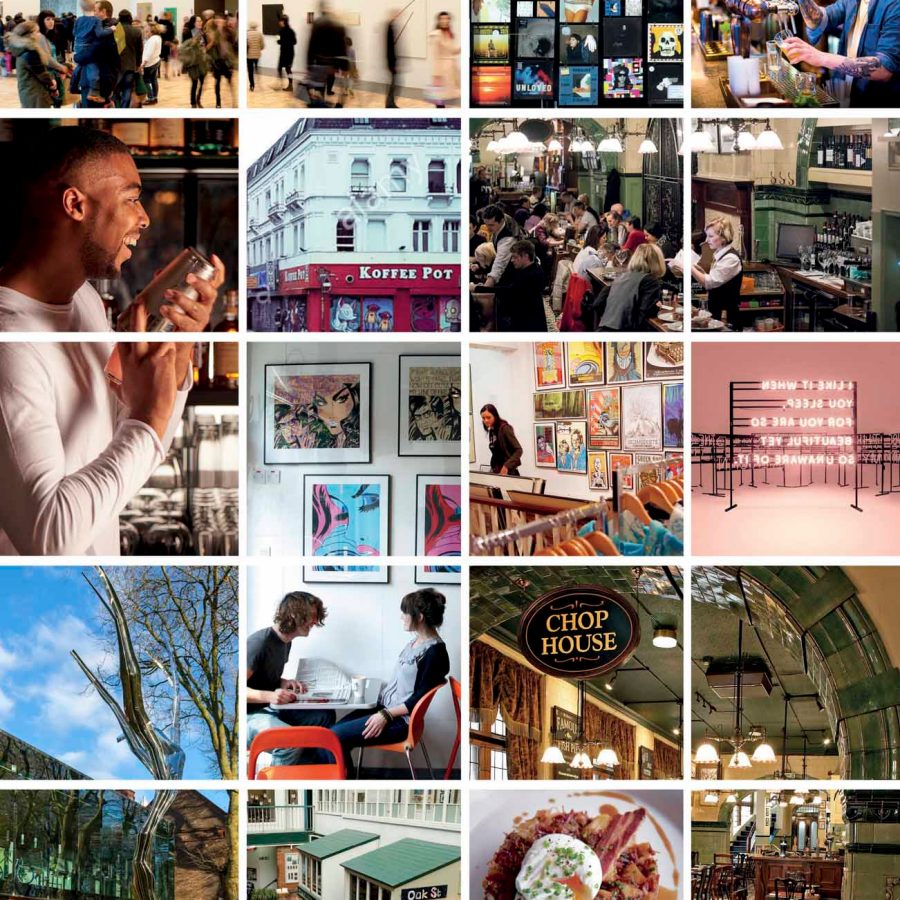

體驗曼徹斯特的古今風韻

美食

Mr Thomas Chop House 扒房經過翻新,讓客人在洋溢新藝術風格的空間裡享用肥美羊扒和正宗麥啤。The Principal酒店鉅細無遺地重塑19世紀的保險辦公室,這裡的酒吧有水準一流的專業調酒師,令人無可抗拒。

欣賞

Whitworth Art Gallery 藝廊展出LS Lowry的畫作,這位藝術家描繪20世紀初蘭開夏郡的城市風貌,以及身形瘦削的「火柴人」,深受當地人喜愛。

觀光

Salford Quays 碼頭匯聚多個創意媒體,更是BBC英國廣播公司總部目前的所在地。毗鄰的The Lowry收藏一批Lowry的畫作,既是藝廊也是演藝空間 。

閒逛

紅磚建築林立的Northern Quarter 區前身為工業區,現時則有不少設計工作室、咖啡館和酒吧進駐其中,所有國際共通的潮人指標盡在其中,你無法迴避鬍子、紋身、格子恤衫和輕飄飄的連身裙,還有懷舊百貨店Afflecks Palace和非主流唱片店Piccadilly Records。

安坐

面積不大的Sackville Gardens 公園毗鄰Whitworth Gallery藝廊,園內的一張長椅上,放置了一座真人原大、樣貌和藹的艾倫圖靈銅像,由雕塑家GlynHughes負責操刀。艾倫圖靈是電腦科學先驅,他曾是曼徹斯特大學的教授,並曾於二次世界大戰時協助破解德軍的EnigmaCode密碼,現在更被譽為現代電腦之父。然而他在世時卻鬱鬱不得志,身後更是寂寞蕭條;他逝世許多年後才獲大眾追認他的成就,廣為人知。Glyn Hughes更將自己的舊Amstrad電腦埋在銅像旁邊的基座下,以此向艾倫圖靈致敬。

更多靈感

曼徹斯特旅遊資訊

- 中國 - 中國內地、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

- Hong Kong SAR - English

- Chinese Mainland (China) - English

- Taiwan, China - English

- 香港特別行政區 - 繁體中文

- 中国內地 - 简体中文

- 中國台灣 - 繁體中文

- 亞洲

- Bangladesh - English

- Korea - English

- Singapore - English

- Cambodia - English

- 한국 - 한국어

- Sri Lanka - English

- India - English

- Malaysia - English

- Thailand - English

- Indonesia - English

- Maldives - English

- ประเทศไทย - ภาษาไทย

- Indonesia - Bahasa Indonesia

- Myanmar - English

- Vietnam - English

- Japan - English

- Nepal - English

- Việt Nam - tiếng Việt

- 日本 - 日本語

- Philippines - English