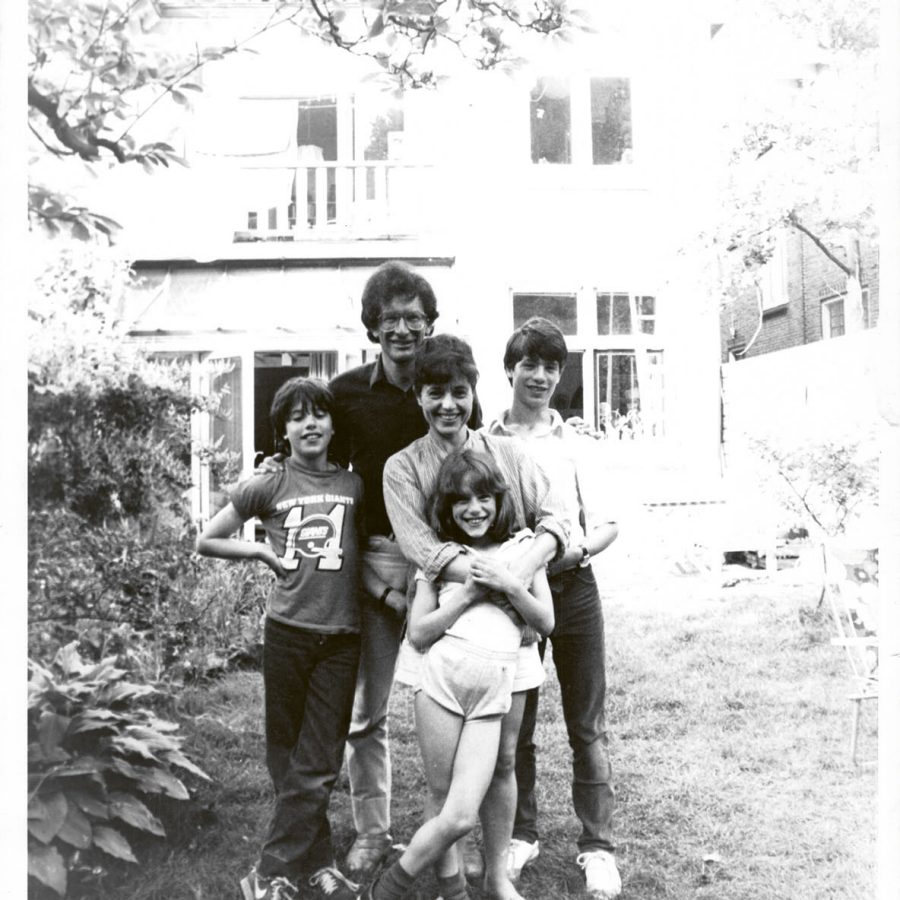

我的亡母大約在40年前寫了一篇文章,投稿給荷蘭一份現已無人認識的英語僑民

雜誌。

文章標題是〈新移民母親〉。當時母親年輕而漂亮,在文章內更自謂「曾接受良好教育,衣著得體」。可是,她卻在文中慨嘆,因為自己無法正確發出荷語的「R」捲舌音,令她的大兒子(即是我)在人前感到難為情。

1976年,父親從倫敦被調往荷蘭工作,於是我們舉家遷居。「突然之間,我們不再貧窮,」母親寫道。「我可以在麥當勞為Simon舉行生日會,然後再招待小朋友在家裡看電影。可是兒子卻猶疑起來,怕我會於人前失禮。我答應他到時會小心謹慎,不問多餘的問題,並準確發出『oo』和『ee』的音調。他終於同意邀請七個八歲小孩來家裡參加生日會。」

結果,她如此記述:「真是失禮,大夥兒表示從未參加過這樣的派對,他們的派對完全不是這樣的。」母親在情急之下,開始說起英語來,最後派對在一團糟之中草草收場。

作為在異地長大的「第三文化孩子」(英文簡稱TCK),我也讓我的兒女承受相同的經歷。2002年,我以60,000英鎊(60.8萬港元)在巴黎買下一個公寓單位,從此在花都安居樂業起來。不久之後,我結識了一位從美國來的漂亮同事;我倆至今仍住在那裡,還育有三個孩子。這當然是令人欣喜的,可是我也曾擔心,身為第三文化孩子,對他們所造成的破壞,會比一般人的家庭生活更甚。

身為一名TCK,或是養育TCK兒女,往往令人感到困惑。由於小孩會反過來教導父母認識當地的語言和文化,正常的親子關係亦因而顛倒過來。記得有次我去日托中心接女兒Leila(當時她兩歲),問起保姆她有沒有說法語,那女子隨即表示:「有啊!前幾天我們說起『cuillères』(湯匙)時,她全都明白。」

說時遲那時快,Leila蹣跚地從遊戲室的另一邊走過來;她一直在聽我們的對話,以備在必要時出手拯救說得一嘴蹩腳法語的老爸。她邊走邊向我大叫「Thpoons!」試圖告訴我那個法文詞語解作湯匙,真要感謝這個乖女兒。現在,每當我在公眾場所開口說話,我的孩子都感到尷尬萬分,如同我當年聽到母親說荷蘭語一樣。

大部分人認為身份認同是件簡單而理所當然的事。但是在異地成長的TCK孩子卻沒有這種感受。今年夏天某日,內子和小孩入籍法國,他們出席過在先賢祠(在巴黎��的法國偉人陵墓)舉行的儀式後,正式成為法國公民。禮成後,我們到咖啡館吃牛角包慶祝,期間我問起他們的感想。

我的女兒(現在已經11歲了)說:「我不覺得有什麼不同」,然後抱怨有個官員在儀式中不斷吵鬧地檢查音響,十分擾攘。我告訴她一個世紀後,她在里約熱內盧或東歐索菲亞的曾孫可能會焦急地東翻西找,搜尋她的歸化文件和證書。

內子也沒有因入籍而突然變得更「法國」起來。她嘀咕:「我希望會再瘦一點。」至於我兩個兒子,一個表示「就跟平時一樣」,但卻對馬克龍總統沒有出席感到失望;另一個則聳聳肩說:「我已經是法國人了,不用做什麼來令自己更像法國人。」

這就是了,他們已經是法國人,但同時也是美國人和英國人。應付這複雜的身份,以及由此而產生的困惑,他們游刃有餘;而作為一個TCK,他們擁有一種先天的優勢:由於他們能夠適應不同的地方,就不會感到備受束縛,可以自由翱翔。如果在一個地方生活不如意,大可移居他鄉。

這種流動性令民粹主義者感到忿忿不平,他們認為我們這類人是無根的全球化精英,與文化背景單一的人南轅北轍。英國作家David Goodhart將英國脫歐與特朗普當選描寫成認同「某處」的人對認同「任何一處」的人的大報復。

我自己既不感到飄泊無根,亦不覺得與他人關係疏離。作為一名TCK,每一天都像是上訓練班,訓練你了解別人的文化。在英國上大學時,我身邊全是文化背景單一的英國人。我跟他們結為好友,在他們散佈全國各地的老家借宿,拜訪他們的父母,和他們一起看喜歡的趣劇,愛上他們的文化之餘,同時跟荷蘭的同窗維持友誼。

現在我年近半百了,兩地的朋友跟我依然親厚。我們是彼此孩子的教父母,關係親�密有如家人。我從不覺得文化背景相異會形成隔閡,影響我跟兩地的朋友交往。我感到輕鬆自在,不是因為我身在某個地方,而是因為我跟某些人在一起。這就是我所歸屬的「某處」了。

小時候,當我閱讀Judith Kerr的半自傳式兒童小說《When Hitler Stole Pink Rabbit》時,開始接受自己身為TCK的命運。該書講述一個猶太裔德國家庭從柏林逃往巴黎,再輾轉移居倫敦的故事。其中一段寫到女兒問父親:「你覺得我們最終可以將某個地方視為家鄉嗎?」父親答道:「我們不會像一般人那樣生於斯長於斯,然而我們會在不同地方生出點點家鄉情懷,這樣也不錯。」

更多靈感

香港旅遊資訊

- 中國 - 中國內地、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

- Hong Kong SAR - English

- Chinese Mainland (China) - English

- Taiwan, China - English

- 香港特別行政區 - 繁體中文

- 中国內地 - 简体中文

- 中國台灣 - 繁體中文

- 亞洲

- Bangladesh - English

- Korea - English

- Singapore - English

- Cambodia - English

- 한국 - 한국어

- Sri Lanka - English

- India - English

- Malaysia - English

- Thailand - English

- Indonesia - English

- Maldives - English

- ประเทศไทย - ภาษาไทย

- Indonesia - Bahasa Indonesia

- Myanmar - English

- Vietnam - English

- Japan - English

- Nepal - English

- Việt Nam - tiếng Việt

- 日本 - 日本語

- Philippines - English