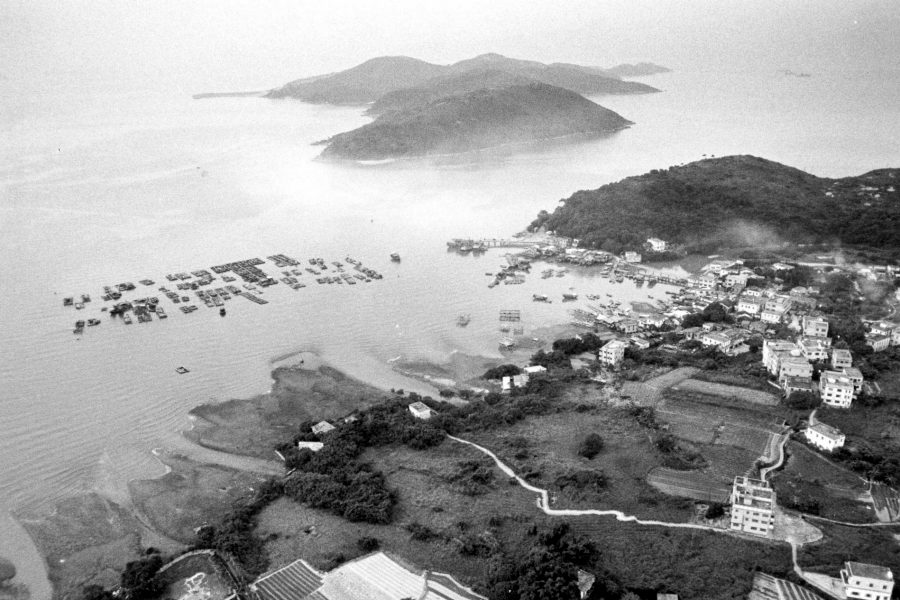

如果你能穿越時空,回到100年前的香港,最好帶備救生衣,因為你現時立足的地點,當時可能還是一片汪洋。早在香港開埠初期,地型就因填海而不斷改變;同時亦全靠填海這個重要的工具,香港這個海岸線崎嶇曲折、綿延733公里的彈丸之地,才能蛻變為人口達750萬的國際大都會。

「填海」一詞其實不是很恰當,更準確的說法應是「開闢土地」,因為過程中需開山闢洞,把挖出的泥石堆進海裡,藉此擴張海岸線或建造人工島。香港大部分地方都是藉這種方式得來,對不少香港人來說,年少時所看到的城市面貌跟現在已完全不同。

記者陳婉瑩憶述:「小時候,我會到一位朋友家中觀看龍舟比賽。房子位於灣仔告士打道,當時屬海傍地帶。」這已是1950年代的往事,現時這一帶有會展中心、中環廣場�,以及多幢摩天大廈,同一地點已無法再見到海景。

住在油麻地渡船角的梁煥松說:「我懷念大海。」這個地方當時是一片伸出維多利亞港的土地,於1970年代開始發展。其後香港進行歷來最大規模的填海計劃,將海岸線往西推進接近600米,令這裡面目全非。「那時我從家裡走到樓下,只需走幾步就來到海邊,如今卻幾乎看不見海了。」

不過,香港多處原有的海傍地段依然有跡可尋。在灣仔和中、上環,曲曲折折的皇后大道見證著昔日浪濤拍岸的風光。英國人於1841年踏足香港後不久,即開始填海闢地,到了1857年,已將海岸線推進至今天的德輔道。

接著,這個年輕城市推出迄今最宏大的填海計劃。生於印度的亞美尼亞裔商人吉席.保羅.遮打滿懷雄心壯志,提出在中環填海24公頃的計劃。工程於1900年左右完成後,這片全新的土地成為城中的黃金地段,香港會、最高法院及皇后像廣場均選址這片新土地之上。

在接下來的一個世紀,啟德和赤鱲角機場,以至多個商業區、貨櫃碼頭、工廠區及形形色色的住宅屋苑,均建於由填海而來的土地上。到了1990年代,在九龍西岸進行的填海計劃帶來340公頃的土地,用來興建全新的路段和地下鐵路線,以至後來的高鐵及西九文化區等超級大型項目,成為香港都市發展的另一轉捩點。正當西九項目即將完成之際,當局已計劃在中環至銅鑼灣海濱一帶填海。另一方面,將九龍灣填平的構思亦已推出。

然而不少市民都擔心,若再繼續填海,維港終有一日會完全消失。因此民間出現了反對填海的強烈呼聲,直到現在仍未停止。1996年,社運人士徐嘉慎聯同時任立法會議員陸恭蕙,提倡通過《保護海港條例》。該條例禁止於維多利亞港填海,除非有凌駕一切的公眾需要。近日剛落成啟用的中環灣仔繞道,工程中涉及的填海計劃剛好在條例通過前獲得批准。

然而不少市民都擔心,若再繼續填海,維港終有一日會完全消失。因此民間出現了反對填海的強烈呼聲,直到現在仍未停止。1996年,社運人士徐嘉慎聯同時任立法會議員陸恭蕙,提倡通過《保護海港條例》。該條例禁止於維多利亞港填海,除非有凌駕一切的公眾需要。近日剛落成啟用的中環灣仔繞道,工程中涉及的填海計劃剛好在條例通過前獲得批准。

1. 赤鱲角

約900公頃的填海土地,用作興建於1998年落成的新機場。填海令赤鱲角島的面積增加三倍,快將完成的第三條跑道會令它再增添650公頃土地。

2. 中環

1880年代的德輔道面臨維港。今天新落成的中環灣仔繞道是最近期的填海項目,將海港的形狀改變。

3. 九龍

尖沙咀鐘樓的位置於1900年時是伸出海中的。2000年代時,在油麻地與荔枝角之間的半島藉填海增添了340公頃土地。

主頁橫幅圖片: SCMP

香港旅遊資訊

- 中國 - 中國內地、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

- Hong Kong SAR - English

- Chinese Mainland (China) - English

- Taiwan, China - English

- 香港特別行政區 - 繁體中文

- 中国內地 - 简体中文

- 中國台灣 - 繁體中文

- 亞洲

- Bangladesh - English

- Korea - English

- Singapore - English

- Cambodia - English

- 한국 - 한국어

- Sri Lanka - English

- India - English

- Malaysia - English

- Thailand - English

- Indonesia - English

- Maldives - English

- ประเทศไทย - ภาษาไทย

- Indonesia - Bahasa Indonesia

- Myanmar - English

- Vietnam - English

- Japan - English

- Nepal - English

- Việt Nam - tiếng Việt

- 日本 - 日本語

- Philippines - English