昔日的香港霓虹閃爍,五光十色的燈影映照著各式大廈的門廊,像是在西營盤老牌扒房森美餐廳的門前,那頭霓虹牛靜靜招徠食客;還有西貢海鮮餐廳外活靈活現的魚兒,紛紛為夜色添上一抹生動的光彩。

除了娛樂和飲食場所外,平價酒店、當舖、各類商店甚至銀行等,均會利用巨型的中文燈牌作宣傳,建構出獨一無二的城市面貌,也成為重要的文化符號,象徵著香港的繁華和活力。

近數十年來,現代化的步伐讓霓虹光芒逐漸褪色,然而,與此同時,一群新世代的創作者深深著迷於霓虹的魅力,藉著學習與承傳,讓這門工藝得以延續。其中,前多媒體設計師Jive Lau(劉浩輝)更創立霓虹工作室「九龍霓虹」 ,不僅復刻經典招牌,也創作了不少前衛藝術作品。

Credit: Elvis Chung

Credit: Elvis Chung

Credit: Elvis Chung

逐光而行的本地霓虹工匠

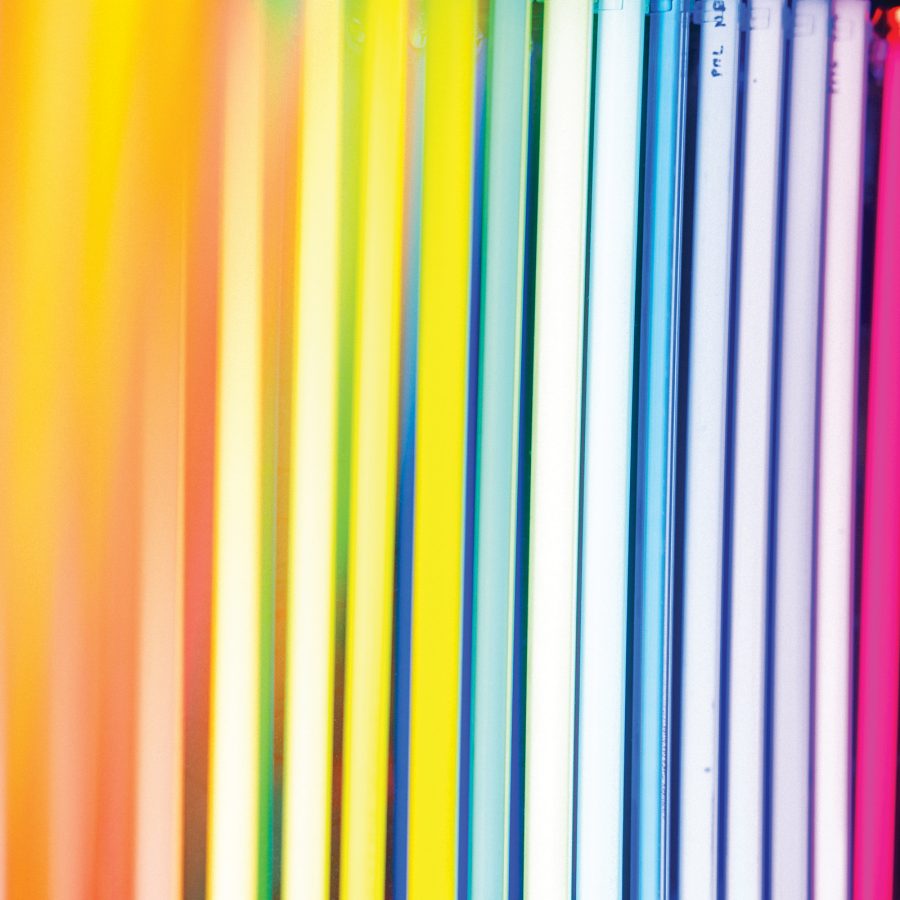

九龍霓虹工作室位於香港藝術發展局在黃竹坑的ADC藝術空間,大門耀目的招牌正是用上那最具代表性的紅光。在創辦人劉浩輝眼中,霓虹燈散發著最接近大自然的光線,既柔和又充滿生命力,定晴注視時,會發現光芒儼如舞者般躍動。

「這麼好看的東西為甚麼會消失呢?」劉深感不解。他堅信美好的事物值得保留,然而霓虹製作一開始對他而言只屬個人興趣。

2019年,劉跑到新竹山上學藝,在霓虹大師黃順樂的指導下,他習得燒製玻璃管的基本技巧。事實上,他早在前往當地之前已購入製作器材,打算上課後再自行練習。

沒料到,他在2020年經歷公司裁員,也在同一時間,接到第一單關於霓虹燈的商業委託工作。「我用七天時間製作了一個霓虹燈座,現在回想起來非常不合理(時間太長),但當時有人欣賞我的作品,我感到非常不可思議。」劉分享道。

Credit: Elvis Chung

一屈一曲,成就無限可能

由開始到沉迷光影之間,他形容自己是「慢慢中毒」。他解釋:「燒玻璃是一個既神奇又療癒的過程。」的確,一支筆直又脆弱的玻璃管,經匠人一雙巧手扭曲屈折後,能化作無限可能。

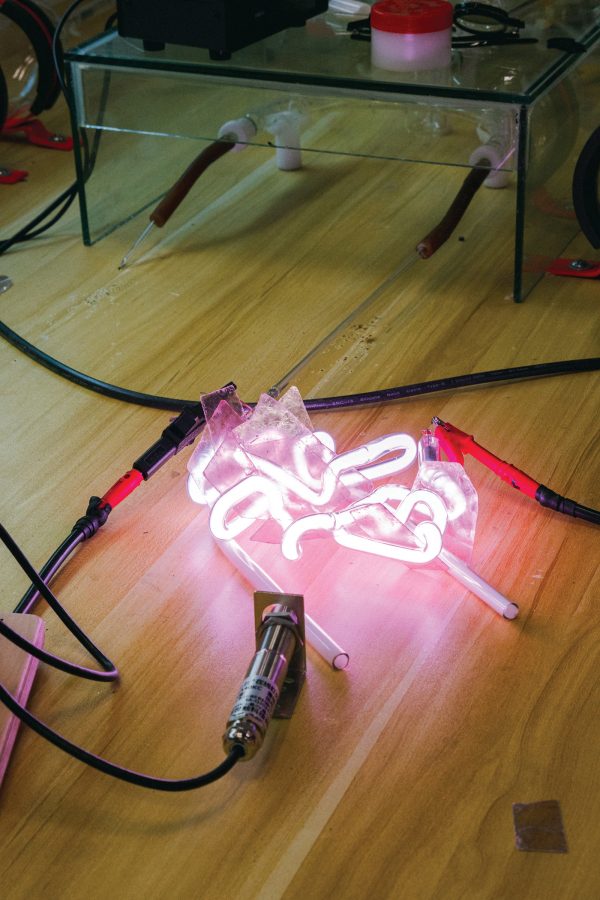

「火槍的溫度高達攝氏過千度,而玻璃大概會於300至400度左右熔化變軟。」他一邊以平穩的速度左右移動光管,一邊講解燒管的知識,待時機一到,便馬上屈曲燈管,再吹入空氣。劉補充:「玻璃在加熱的過程中會收縮變形,吹管就是要讓它重新膨脹成形。」燈管做好後,下一步是亮燈儀式。「要讓玻璃管發光,先要真空抽取管內的雜質,再視乎想要的顏色注入不同氣體。這批原料雜質較多,有時要待上大半天,才會達致理想顏色。」他不徐不疾地說著製作霓虹燈會面對的意外,表示過程未到最後,仍然無法確認成品效果。

對他來說,霓虹工匠的職責遠不止設計與燒製玻璃,還要深入理解背後的科學理論,研究電學與化學氣體的應用,安裝時更需要工程知識,他每一步都堅持不假手於人,靠自己雙手闖關。

像師傅一樣於山林之間埋首創作,會是他的夢想嗎?劉笑著回答:「我比較喜歡海。」

Credit: Elvis Chung

Credit: Elvis Chung

創作背後

六年過去,品牌始終保持一人作業,但產品卻由小巧的霓虹裝置,逐漸延伸到為Coach及G.O.D.等知名品牌製作霓虹招牌及裝飾,還有為香港芭蕾舞團設計大型互動裝置等工作。商業作品以外,劉也樂於舉辦展覽及工作坊。問到最享受的部分,他說:「還是回歸到創作。」他深信霓虹是屬於未來的光,隨著科學與技術的進步,霓虹燈也會同步進化。

2022年上映的香港電影《燈火闌珊》致敬城市的霓虹作品,戲中有句可愛的對白:「聽說霓虹燈裡住著燈神,向他許願願望就會成真。」隨時代更迭,我城就如火紅的玻璃般柔韌地蛻變,而霓虹工匠依舊以光為筆,在城中每處發光發亮。薪火相傳的不止是一門技藝,更是不屈不撓的匠人精神。

Credit: Elvis Chung

Credit: Elvis Chung

九龍霓虹工作坊

不定期舉辦的一日體驗班長4小時,有別於坊間的工作坊,學員在課堂期間可以自定設計,製作出獨一無二的作品。此外亦備有為期三個月的霓虹實習生計劃,為有意了解更多的大眾提供深造機會。

更多靈感

香港旅遊資訊

- 中國 - 中國內地、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

- Hong Kong SAR - English

- Chinese Mainland (China) - English

- Taiwan, China - English

- 香港特別行政區 - 繁體中文

- 中国內地 - 简体中文

- 中國台灣 - 繁體中文

- 亞洲

- Bangladesh - English

- Korea - English

- Singapore - English

- Cambodia - English

- 한국 - 한국어

- Sri Lanka - English

- India - English

- Malaysia - English

- Thailand - English

- Indonesia - English

- Maldives - English

- ประเทศไทย - ภาษาไทย

- Indonesia - Bahasa Indonesia

- Myanmar - English

- Vietnam - English

- Japan - English

- Nepal - English

- Việt Nam - tiếng Việt

- 日本 - 日本語

- Philippines - English