周民才家中的電視、煮飯鍋和舊家具很平凡,是每位長者都有的尋常物品,但他腳下踩著的,卻是一片黃土。臨近黃昏的秋日餘暉,以及��頭頂上的40瓦特燈泡,照亮了這個家,但周遭的昏暗環境卻提醒我們正身處於洞穴內,屋內平滑的牆身原來是被鑿平的山壁。

對於83歲的周民才來說,生活並不容易。他操著獨特的西安方言說:「從井裡打水很不方便,餵羊也很費力,羊又不聽話,而我年紀也大了。」

周民才很可能是陝西省西安市最後一代的穴居人。西安和鄰近的山西省和河南省是中國穴居人聚居的主要地方,這種住屋形式甚至可以追溯至青銅時代。儘管今日穴居人的確實數目不詳,但可以肯定的是人數正在急速減少。

Credit: VCG

將這類民居稱為「洞穴」可能並不是個確切的說法,因為它並非天然的岩石結構,而是人手挖掘的黃土窯洞。該區的山丘的土質就好像瑞士芝士般滿佈小孔,就連中國前領導人毛澤東也曾於窯洞居住過。1930及1940年代,共產黨幹部曾以西安北面的延安窯洞作總部;於國民黨空襲期間,延安各地亦被破壞殆盡,但這些窯洞卻成為共產黨員的庇護所。

旅遊公司Xi’an Insiders的經理Julia Bartaux第一次遇見周民才的時候,周伯伯正在放羊。在陝西,其實到處都可看見人放羊。Xi’an Insiders的旅行團現在經常到周家溝村造訪周民才的窯洞。由於周民才的子女不便邀請兩老同住,兩夫妻只好繼續在窯洞生活。

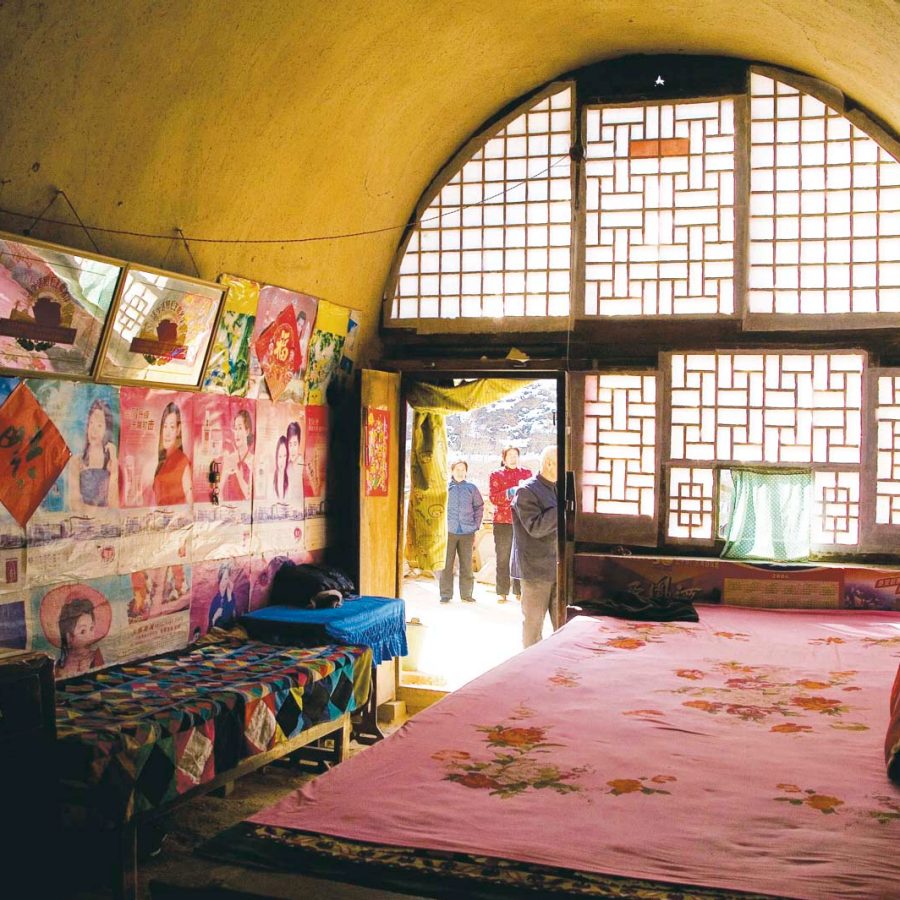

現在大部分窯洞都已有電力供應,部分甚至有自來水,但每個窯洞的居住水平相當參差,因為和普通民居一樣,窯洞的大小和環境反映著屋主的經濟狀況。周民才的家建於山丘內,由三個相連的窯洞組成,不過與西安韓峪村王先生的窯洞相比卻仍差很遠。王先生的窯洞與普通樓房並無兩樣,Xi’an Insiders旅行團會在此留宿,旅客亦可於Airbnb網上預訂住宿。

王先生的居所比普通窯洞華麗得多,他將山丘的中央部分掏空,改建成中庭,旁邊的窯洞更有門口可進入中庭。王先生的妻子劉燕蓮負責打理家中的四個睡房及準備膳食,她指:「照料窯洞相當耗時費力,而且大部分窯洞都建在山邊裡頭,建築本身承受了很大壓力。」她又笑著說:「但這是男人負責的活了。」

Credit: Wang Jingwu / Imaginechina

大部分有人居住的窯洞都舖上了草泥,王家有一個睡房甚至刷上了白色灰水、鋪了地板。此舉有助鞏固窯洞的圓拱形結構,避免坍塌,每隔數年要再做一�遍。此外,濕氣是窯洞自古以來的問題,而且在雨季特別嚴重,很多居民會以舊報紙和日曆頁覆蓋牆身,吸走洞內濕氣。

周民才與家人本居於另一條村的窯洞,但在他約12歲時窯洞倒塌,之後他們就搬進了周家溝的窯洞。多年來,他見盡居民遷離窯洞的情景。他還記得自己年輕的時候,周家溝附近的窯洞有70至80戶人居住,但現在餘下的只有六戶人家。韓峪村的情況也是一樣,大部分人已經搬到村內的房屋居住,連接屋後的洞穴只用作儲物室。年輕一輩承認洞穴環境能抵受極端天氣,但他們還是寧願過現代化的生活。而老一輩的年紀實在太大,難以獨立生活,只好搬進子女的新款房屋同住。

為了將王先生的窯洞打造成適合待客的民宿,Xi’an Insiders為其中一個睡房開闢一個新入口,更安裝了一個流動洗手間。Bartaux指:「我們早前著手在郊外尋找環境合適的民宿,好讓旅客在此過夜,不用趕回城市落腳。我們之前已經來過這個窯洞,覺得這裡一定能為旅客帶來難忘的經驗。」事實上,許多在此過夜的住客是希望體驗窯洞生活的中國遊客。

Credit: Ancan Chu/Getty Images

對於65歲的劉燕蓮來說,打理民宿已經成為她的全職工作,她也很高興見到旅客對這種另類生活方式感興趣:「我發現原來人們會來這裡,不是因為覺得我們窮,而是想來看看我們的生活,是因為他們喜歡這個地方,想來這裡體驗一下。」

在中國這個快速發展的國家,窯洞亦經常面臨被清拆的危機,韓峪村亦如是。高速公路的建設正逐步逼近此地,居民目前雖然仍然不知道公路的確實路線,也不知道哪個洞穴將遭清拆,但王先生的家很有可能會受到影響。

劉燕蓮在22歲嫁給王先生之前,一直住在普通房子,但她現在已是擁護窯洞生活的中流砥柱。她估計自家的窯洞在丈夫的家族中已傳承了七代,如果有幸逃離被清拆的命運,她的長子將會搬回洞中,將這窯洞繼續承傳下去。她的長子在這個窯洞長大, 窯洞的環境令他倍感舒適。

劉燕蓮無可奈何地嘆了一句「沒辦法」,然後又堅定地道:「我喜歡住在這裡,我會在這裡留到最後一刻。」

更多靈感

西安旅遊資訊

- 中國 - 中國內地、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

- Hong Kong SAR - English

- Chinese Mainland (China) - English

- Taiwan, China - English

- 香港特別行政區 - 繁體中文

- 中国內地 - 简体中文

- 中國台灣 - 繁體中文

- 亞洲

- Bangladesh - English

- Korea - English

- Singapore - English

- Cambodia - English

- 한국 - 한국어

- Sri Lanka - English

- India - English

- Malaysia - English

- Thailand - English

- Indonesia - English

- Maldives - English

- ประเทศไทย - ภาษาไทย

- Indonesia - Bahasa Indonesia

- Myanmar - English

- Vietnam - English

- Japan - English

- Nepal - English

- Việt Nam - tiếng Việt

- 日本 - 日本語

- Philippines - English