在星期五夜市期間鑽進悉尼唐人街範圍的德信街,就如同闖入一個擁擠、七彩繽紛又��俗氣的亞洲廚房。為了滿足一個龐大族群,還有全球旅客的口腹之欲,究竟這個大廚房匯聚了多少味道、語言、香味、聲音和文化呢?

這裡每一刻都有不同種族和年紀的人蜂湧而至,務求擠進區內約200家餐廳大快朵頤。但如同世界各地其他唐人街一樣,它的起源並不怎樣光采。

年逾八旬的老華僑黃祖發告訴我:「唐人街從前被稱為『九反之地』,而在二次世界大戰前,它是一個貧民窟;澳洲人根本不會來這裡用餐。」

Credit: Irwin Wong

該區毗鄰碼頭,當年欲賺外快的水手選擇在此偷偷卸下鴉片等違禁貨物,更有指這裡每家店舖樓上,都有上百名黑市華工蝸居於狹小斗室裡。由於限制非歐洲人移居澳洲的「白澳」政策到1972年才被廢除,故此二戰前的華人,或多或少都與「非法」扯上關係。這些華僑大多原本是廉價勞工,在來往歐洲、美國和澳洲的商船上當雜役,因為深知戰後將會失業,便乘機跳船留在異國落地生根。在悉尼上岸的華人,自然靠攏日益擴展的華人聚居地,成為日後唐人街的雛型。

我們一家於1983年移居悉尼時,唐人街正銳意蛻變為旅遊景點,��響應悉尼以多元文化掛帥的新發展路向。當時樹立的傳統地標至今仍然屹立不倒,包括寓意招財納福的唐式牌樓、一座涼亭,還有經翻新後模仿中式里弄文化的德信街,餐廳、商店和雜貨店夾道而立。

Credit: Irwin Wong

對我父母來說,唐人街是他們在異地最能找到祖國文化的地方,亦能滿足其他更為迫切的生活需求。當時全國僅有的亞洲超級市場就在唐人街,母親雖為家中唯一經濟支柱,但也甘願每星期數次乘搭45分鐘巴士,前往唐人街購買雜糧,為孩子、丈夫和翁姑烹調他們所思念的家鄉菜。

家母在電話中對我說:「1980年代的澳洲令人悶得發慌。商店每天下午5時後就關門,閒時百無聊賴,也沒有地方可去,只有逛唐人街。」她頓了一頓後補充道:「還有國王十字區。」國王十字區,便是悉尼的紅燈區。

Credit: Irwin Wong

孩提時,我在唐人街避開招攬生意的餐廳叫賣,跟在國王十字區避開招客的夜店公關沒什麼分別。長大後我終於理解兩地的共通點:唐人街和國王十字區都是被拒於「理想的悉尼」之外,被視為異類。它們既有一股光怪陸離的魅力,又彷彿亂中有序。再者,兩地都曾經為家人提供心靈慰藉,以多姿多采的形式讓他們呼吸庶民生活的氣息,紓解離鄉別井的愁緒。

現在,國王十字區放浪形駭的名聲已然消褪,但唐人街卻從邊緣打進主流市場。悉尼農曆新年慶典的規模是中國以外最大的,去年就吸引逾100萬名遊客到訪。澳洲揮別奉行白澳政策的20世紀後,迎來了積極擁護亞洲文化的新世紀。

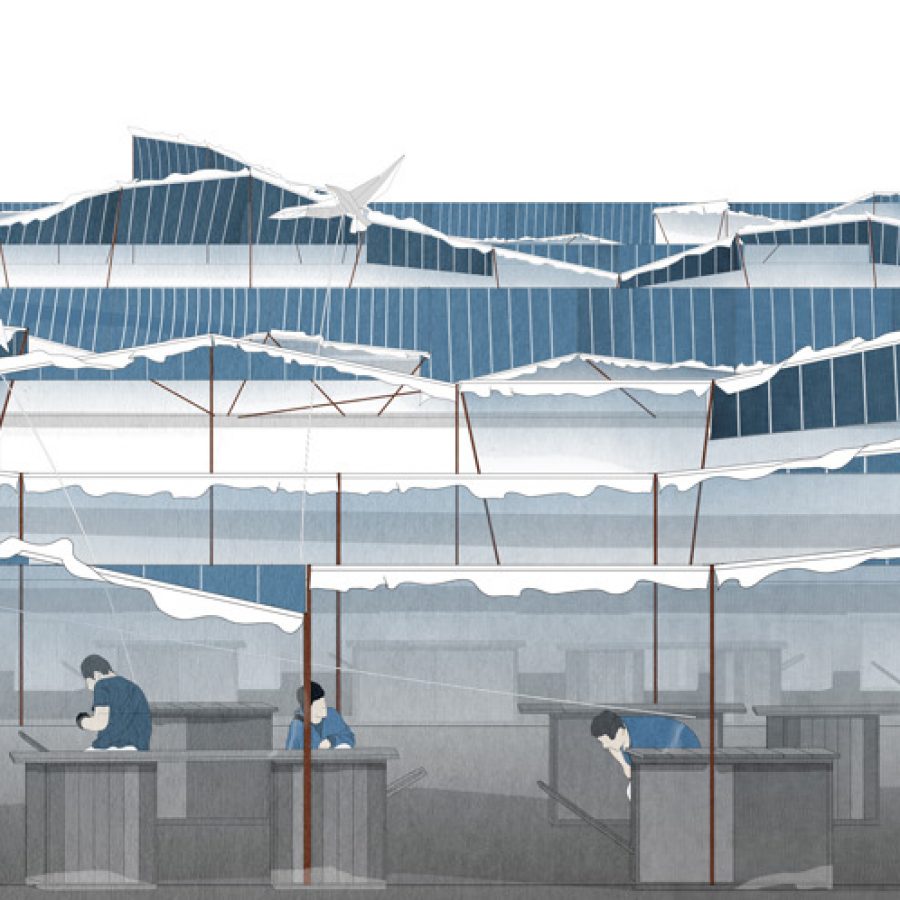

唐人街的公共藝術正好彰顯這股日漸抬頭的意識。積極為澳洲原住民爭取權益的Jenny Munro在區內繪畫的一幅壁畫,守護著海港街(Harbour Street)和高賓街。題為《Golden Water Mouth》的雕塑是一棵以金箔包裹的黃色尤加利樹,樹立在禧街和莎瑟街交界的角落,是唐人街入口的象徵。李林迪的「New Century Garden」則借用傳統中式庭園的設計元素,塑造供休憩和思考的公共空間。Jason Wing的《In Between Two Worlds》由30個懸在半空的藍色精靈像組成,呼應其澳洲土著和中國文化根源。

Credit: Irwin Wong

逾20年來,當代亞洲藝術中心4a Centre for Contemporary Asian Art 與悉尼市攜手合作,籌辦多個唐人街的藝術項目。總監Mikala Tai表示:「中國並非單一實體,因此我們必需展現更複雜多元的身分層次,以打破其單一文化形象。」

與此同時,唐人街正面對人滿之患,而都市發展計劃更掌握該區的生殺大權。但我們也許不必為它前景茫茫而感傷,畢竟它本來的存在就是為了安置被異化的移民華工,予他們一個改善生活的棲身之所;社會對唐人街的需求下降也是好事。

Credit: Irwin Wong

唐人街將繼續成為異鄉客一解鄉愁的文化圖騰。我端詳著祖父母在德信街石獅子前拍攝的模糊照片,深信它將永遠是一個心靈綠洲,以及重生之地。

張元珍是傳記《The Good Girl of Chinatown》的作者

本文原於2018年2月刊登,並於2020年9月更新

Credit: Sam Ki

更多靈感

悉尼旅遊資訊

- 中國 - 中國內地、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

- Hong Kong SAR - English

- Chinese Mainland (China) - English

- Taiwan, China - English

- 香港特別行政區 - 繁體中文

- 中国內地 - 简体中文

- 中國台灣 - 繁體中文

- 亞洲

- Bangladesh - English

- Korea - English

- Singapore - English

- Cambodia - English

- 한국 - 한국어

- Sri Lanka - English

- India - English

- Malaysia - English

- Thailand - English

- Indonesia - English

- Maldives - English

- ประเทศไทย - ภาษาไทย

- Indonesia - Bahasa Indonesia

- Myanmar - English

- Vietnam - English

- Japan - English

- Nepal - English

- Việt Nam - tiếng Việt

- 日本 - 日本語

- Philippines - English