遊樂場內滑梯下的含羞草,「氹氹轉」上的攻防戰,還有在乾涸水池和假山中的捉迷藏,是不少香港人的集體童年回憶。到遊樂場玩樂,可能是小孩人生中第一次旅行,離開熟悉的家,進入快樂新世界,體驗見識各種設施,沿途結識不同「旅伴」一起嬉戲,獲取最原始的人生經驗。

香港藝術家兼「MaD 」的策展人樊樂怡早前研究本地遊樂場的發��展,她表示以往的香港父母大部分時間在外謀生,沒有時間看顧子女,導致街童問題叢生。於1920年代隨父母從英國移居香港的Barbara Anslow在回憶錄中如此描述當時的香港:「無人看管的孩子無處可去而且無所事事,就隨處流連。」

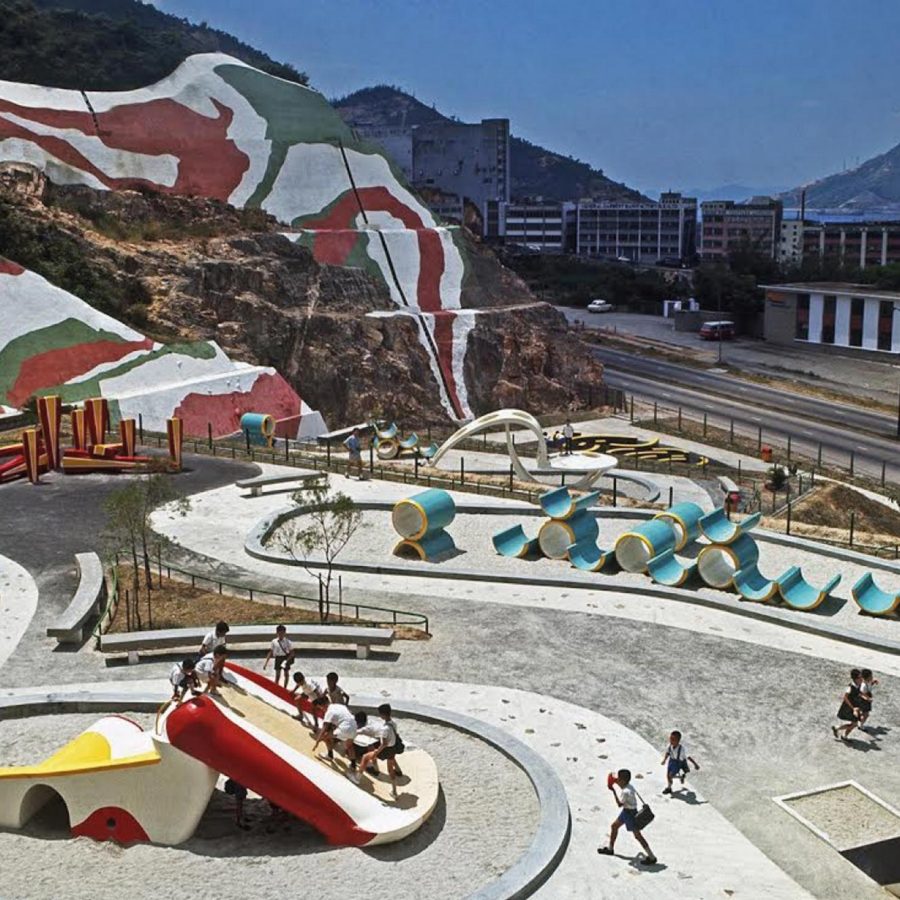

Credit: HKSAR Government

街童問題促使政府於1933年成立遊樂場協會 ,研究如何為街童提供玩樂的地方,並物色空地建設遊樂設施,設有簡單秋千和滑梯的公共遊樂場便應運而生。

踏入活躍時髦的1960年代,各地的遊樂場開始興起抽象的設施,認為它能刺激孩子遊玩方式的創意。1969年,一個「抽象遊戲地景」遊樂場在新界石籬公共屋邨落成,塗上不同顏色的山坡;恍若隨意放置的巨型水泥筒;還有沙地上奇形怪��狀的滑梯,設計大膽奪目。此後,這類依地景而建、有沙池也有水池的遊樂場,對當時的香港小孩來說,已是熟悉的遊樂好去處。

不過,到了1980至1990年代,市民日漸注意遊樂場的安全管理風險,政府因此引進了一體式遊樂設施方便管理,沙池與水池在公共遊樂場近乎絕跡,受制於一體式設計,遊玩的方式變成固定模式。樊樂怡補充:「後來興起的遊樂場猶如倒模,無論去到哪裡分別都不大。」

Credit: HKSAR Government

單一的遊玩方式和安全至上的保守設計,始終經不起時間的考驗。香港日漸重視孩子的遊戲權,並意識到遊樂亦是兒童成長發展的重要過程。公共遊樂場的設計亦改為著眼於如何啟發兒童的心智發展。不少人開始促請有關當局改善單調的遊樂設施,著手興建趣味和刺激並重的遊樂環境。為拓展小孩的想像空間,近年的遊樂場更多以主題式設計,以不同場景誘發孩子的無窮想像。

香港人煙稠密,家居環境普遍狹窄,玩樂的空間不多,而遊樂場為小孩闢出的宇宙,是香港人童年回憶的依歸。其實遊樂場那怕大或小,簡樸還是華麗,只要在�這裡快樂過,都是孩子的天堂。

四個令小孩樂而忘返的遊樂場

屯門公園轄下的屯門共融遊樂場

這個大型遊樂場 於2018年12月啟用,設有七個遊玩主題區,而「失傳」的水池和沙池更再度重臨。除此之外,還有多個轉盤、彈床、巨型樂器、新穎的攀爬塔和繩網、觸感牆及其他設施。

Credit: Moses Ng

黃大仙東匯邨遊樂場

這裡並沒有「倒模式」滑梯與攀架,而是透過不��規則的攀爬組件和斜路、考驗平衡力的傾斜轉盤等,讓小朋友自行摸索設施的玩樂方式,以「非規則玩法」鼓勵他們多角度思考。

Credit: Moses Ng

油麻地京士柏遊樂場

以太空為主題,模仿太空佈局,例如一幅模擬月球表面的斜坡,上面有多個坑洞,而休憩涼亭也特意以太空船為造型。

Credit: Moses Ng

牛頭角坪石遊樂場

有「香港侏羅紀公園」之稱,仿恐龍骨和化石佈滿整個遊樂場,還有一支支令人想起舊石器時代的圖騰柱。

Credit: Moses Ng

主頁橫幅圖片:Moses Ng

更多靈感

香港旅遊資訊

- 中國 - 中國內地、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

- Hong Kong SAR - English

- Chinese Mainland (China) - English

- Taiwan, China - English

- 香港特別行政區 - 繁體中文

- 中国內地 - 简体中文

- 中國台灣 - 繁體中文

- 亞洲

- Bangladesh - English

- Korea - English

- Singapore - English

- Cambodia - English

- 한국 - 한국어

- Sri Lanka - English

- India - English

- Malaysia - English

- Thailand - English

- Indonesia - English

- Maldives - English

- ประเทศไทย - ภาษาไทย

- Indonesia - Bahasa Indonesia

- Myanmar - English

- Vietnam - English

- Japan - English

- Nepal - English

- Việt Nam - tiếng Việt

- 日本 - 日本語

- Philippines - English