發掘最佳票價飛往

香港特別行政區

假如你認為保齡球是一成不變的運動,那就大錯特錯了,你大可向經常參加保齡球聯賽的球手羅逸軒求證,他說:「我喜歡保齡球不可預測的特性,球道的油路變化(球道上的保護蠟油)是影響打球主要因素。球手必須鍛鍊出觀察力及分析力,它其實是一場心理遊戲,並非只靠蠻力。」

過去數十年,保齡球因為營運成本昂貴及未被納入奧運而日漸式微,可幸香港一直致力推廣保齡球,不時舉辦學界聯賽,令這項運動發展不俗。

Credit: Mike Pickles

Credit: Mike Pickles

Credit: Mike Pickles

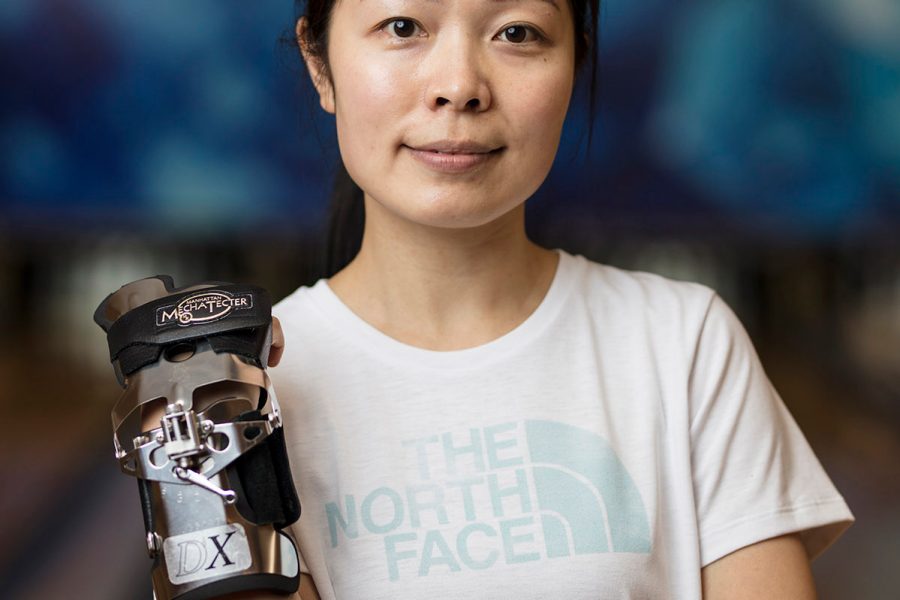

十年前開始打球的鄧小燕閒時也會參加比賽,不過她大部分時間是當教練,除了教授中小學學生外,更帶領香港隊參加亞洲殘疾人運動會,好讓這項運動能發揚光大。她還指出學習打保齡球並非難事,適合任何人士:「其實只要走進保齡球場就行了。其他球手會先觀察你想不想繼續精益求精,如果看到你有志進步的話,他們便會指導你的打球姿勢及球重選擇等。保齡球是一項十分友善的運動,畢竟打球還是大夥兒一起才會開心吧。我們雖然都會盡力求勝,不過賽後還是會一起吃飯增進感情。」

羅逸軒補充:「其實保齡球是一項非常著重禮儀的運動,有些人會認為自己球技了得便態度囂張,或亂打一通等,這樣只會招來話柄。」

麥卓賢是香港保齡球隊代表,16歲便決定成為專業運動員,去年更於美國的世界保齡球錦標賽與隊友為香港奪得第一面金牌。適逢亞運即將開始,他的團隊對比賽充滿信心,更深信這項運動前景一片光明。他說:「我認為保齡球在香港的發展會愈來愈好,例如我們見到更多慈善活動以保齡球為主題,讓普羅大眾更加了解這項運動,對其發展大有裨益。」

主頁橫幅圖片: Mike Pickles

更多靈感

香港旅遊資訊

國家 / 地區

香港特別行政區

語言

廣東話, 英語

機場代碼

HKG

貨幣

HKD

時區

GMT +08:00

氣候

亞熱帶濕潤氣候

國家 / 地區

香港特別行政區

時區

GMT +08:00

貨幣

HKD

機場代碼

HKG

語言

廣東話, 英語

氣候

亞熱帶濕潤氣候

發掘最佳票價飛往

香港特別行政區

選擇語言及位置

Close

- 中國 - 中國內地、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

- Hong Kong SAR - English

- Chinese Mainland (China) - English

- Taiwan, China - English

- 香港特別行政區 - 繁體中文

- 中国內地 - 简体中文

- 中國台灣 - 繁體中文

- 亞洲

- Bangladesh - English

- Korea - English

- Singapore - English

- Cambodia - English

- 한국 - 한국어

- Sri Lanka - English

- India - English

- Malaysia - English

- Thailand - English

- Indonesia - English

- Maldives - English

- ประเทศไทย - ภาษาไทย

- Indonesia - Bahasa Indonesia

- Myanmar - English

- Vietnam - English

- Japan - English

- Nepal - English

- Việt Nam - tiếng Việt

- 日本 - 日本語

- Philippines - English