全球沒有多少個城市的樹木會經常成為當地報章上的新聞。但只要翻查《南華早報》檔案,不必翻查年代久遠的舊報紙,很快就會找到與樹有關的新聞標題︰「拯救古樹時間無多 」、「爭議僵持不下香港百年榕樹魂斷斧下 」、「颱風過後樹木遭受歷來最嚴重破壞 」。

樹木與香港的面貌和保育意識密不可分,尤其是在城中的石牆上盤根錯節地生長的老榕樹。每年,威脅香港的颱風過後,不少樹木被連根拔起,清理工作令我們生起反思之心︰我們可有好好保護城中的樹木?我們是否有好好關心大自然送給我們的禮物?

因此,一本以390種香港原生樹木品種為題的專書即將出版,可說是適時而至。

本地植物藝術家Sally Grace Bunker 與香港大學兩位植物學學者桑德士教授及彭俊超博士合作,出版了《Portraits of Trees of Hong Kong and Southern China》(香港及南中國樹木圖誌)。

這本書收錄過百幅以水彩手繪的插圖,都是香港重要的樹木品種。我們精選了當中七種樹木,它們不但各有特色,亦向我們娓娓道出香港這片非凡土地上的自然及人文歷史。書中提及的樹木大部分都可在香港的郊野找到,例如香港最大的島嶼大嶼山。此外,位於中環的植物公園內亦種植了不少品種,而且加上標籤,容易辨識。

自私的樹

台灣相思樹不是香港原生樹,但有助防止水土流失,適合生長於土地退化的地區,因此政府大規模種植。由於抗火功能亦較高,香港在林地間大量栽種台灣相思樹,用作防火帶。台灣相思樹的落葉在泥土中腐爛時,會釋出有毒化學物質,抑制或阻止其他植物的生長,這個現象稱為「相剋作用」,對台灣相思樹自然有利,可藉此減少樹群之間競相吸收地下的養分和水分。但這種特性對植林樹種而言並不可取,會阻礙自然再生及回復生物多樣性。

Credit: Sally Grace Bunker

尷尬的象徵

19世紀末,有人在港島摩星嶺一間廢置大屋的空地上首次發現洋紫荊(又名香港蘭),其後移植至香港植物公園。這一棵洋紫荊捱過1906年的�強烈颱風吹襲,現今所見的洋紫荊都是從它繁衍出來。

洋紫荊須由人工繁殖,以紅花羊蹄甲和宮粉羊蹄甲兩種自然生成的樹種雜交而來。洋紫荊於1965年正式定為香港市花,現時經常化身圖案,出現於香港紙幣、硬幣及特別行政區區旗上。

Credit: Sally Grace Bunker

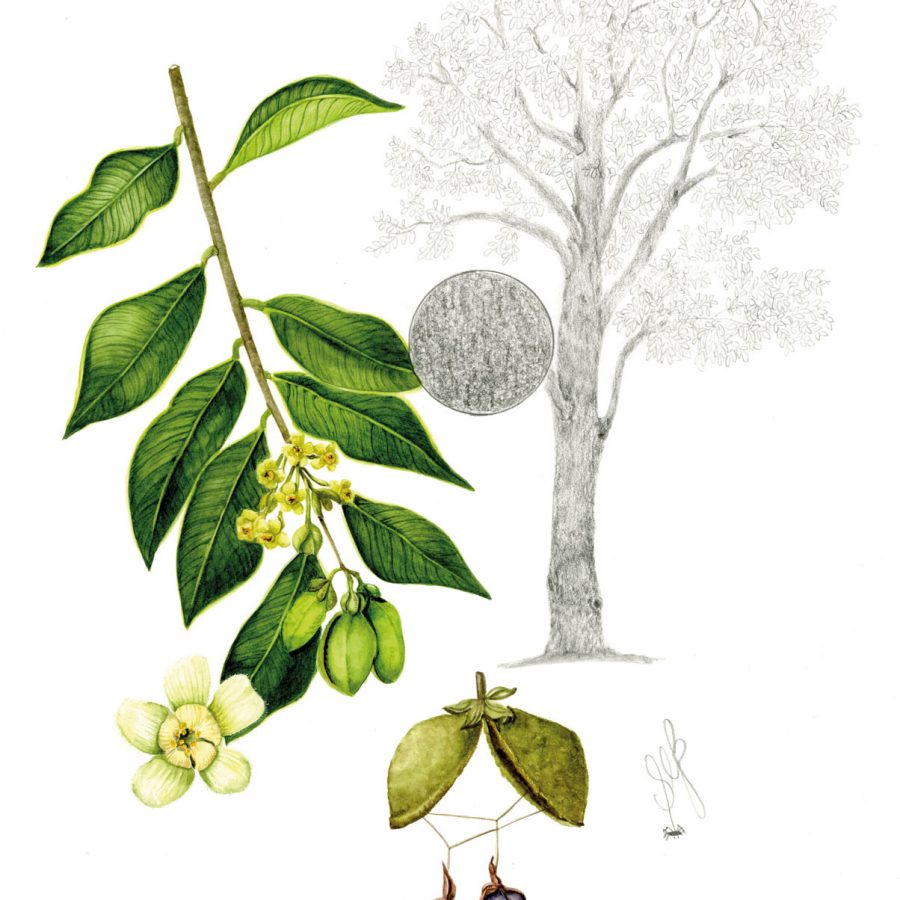

狡猾的樹

海紅豆又叫做孔雀豆,常見於香港鄉村附近的風水林。樹上結出的果莢呈淺褐色而且十分碩大,可長達20厘米,乾枯後會裂開成兩瓣,露出朱紅晶瑩的種子,長得極像果肉飽滿的莓果。相信種子是為了模仿莓果而進化成紅色,以蒙騙平常進食漿果的雀鳥,這實在是一個傳播種子的聰明辦法。

Credit: Sally Grace Bunker

名留香江

土沉香(又名牙香樹或白木香)是俗稱沉香木的原木,這種木材分泌的樹脂可用於生產香料及中藥材。由於樹木受真菌感染才會分泌高濃度的樹脂,因此未受感染的樹木就沒有珍貴的樹脂。香港經常見到成年土沉香樹遭人任意及非法砍伐,以盜取商業價值高的沉香木。

香港曾是將土沉香香料輸出至亞洲各地的重要樞紐,大部分香料經香港仔石排灣轉運,此港口亦被稱為「香港」(香料港口),這名稱後來更被用來指稱整個地域。

Credit: Sally Grace Bunker

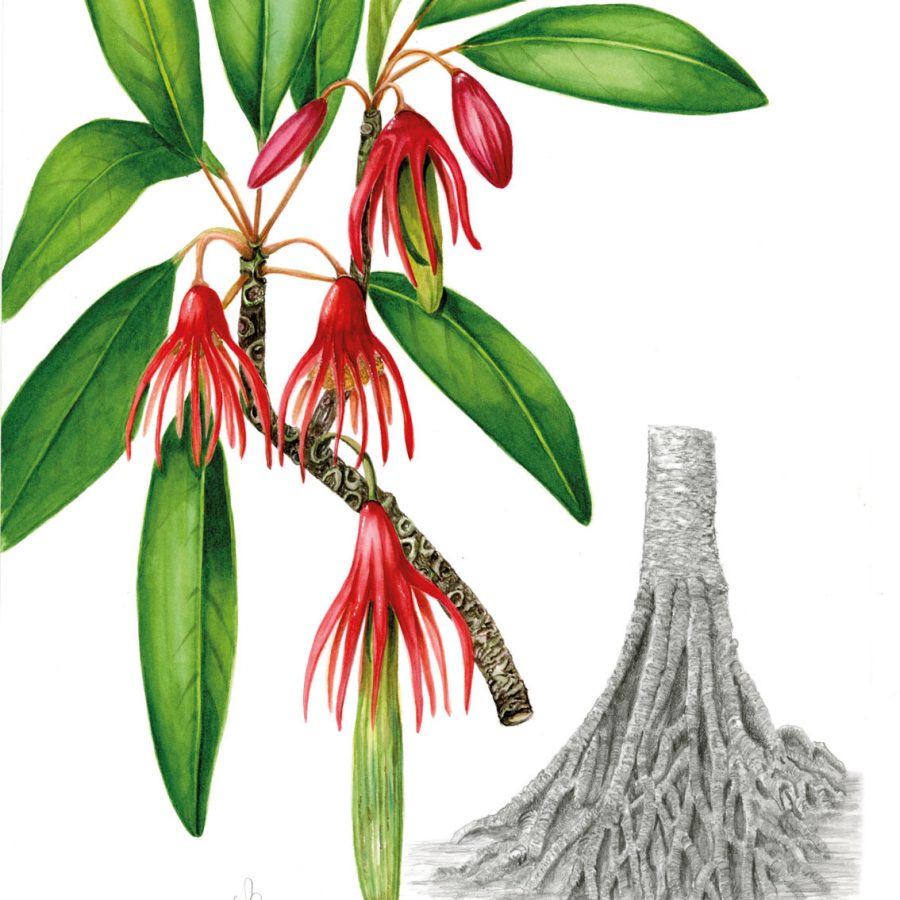

偉大的倖存者

在香港,木欖是真正能夠適應並在紅樹林環境中生存的八個植物品種之一。紅樹林是潮間帶生態系統,高鹽分的環境極考驗植物的生命力。

大部分紅樹林樹種的形態特徵皆是為了適應惡劣的生存環境而發展出來,如支柱根將樹木固定在受潮水沖刷而不穩固的泥土中;泥土缺乏氧氣,膝狀根便向上屈曲來呼吸;並進化出胎生苗現象,即種子在連接母株的情況下發芽。

Credit: Sally Grace Bunker

開拓者

馬尾松(或稱山松)是香港唯一的原生松樹品種。當時政府從1870年代初至第二次世界大戰爆發前,曾推行數次大型造林計劃,並於戰後再度於1953年展開植林工作,馬尾松是最被廣泛種植的樹種。1978年,由於大量馬尾松在松針枯萎後壞死而引起關注。病因是「松樹萎凋病」,由來自北美的昆蟲天牛在樹木之間散播松材線蟲造成;加上來自中國台灣的松針介殼蟲肆虐,引致本地大批馬尾松死亡,大幅減少香港的林地面積。

Credit: Sally Grace Bunker

被遺下的樹

石筆木是稀有的原生樹種,現時受到法令保護。樹木依賴收集並貯藏果子的囓齒類動物散播種子,當囓齒類動物忘記或找不到果子時,種子便有機會發芽。

可惜這些囓齒類動物已在香港絕跡,因此依靠這個方式傳播的樹種異常罕有,亦不會見於次生林。這一點與其近緣物種大頭茶截然不同,後者長出翅果,可以隨風飛散。因此大頭茶在香港更加常見,更被選為整頓受破壞地區的先鋒樹種,亦常見於早期的次生林。

主頁橫幅圖片: Sally Grace Bunker

香港旅遊資訊

- 中國 - 中國內地、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區

- Hong Kong SAR - English

- Chinese Mainland (China) - English

- Taiwan, China - English

- 香港特別行政區 - 繁體中文

- 中国內地 - 简体中文

- 中國台灣 - 繁體中文

- 亞洲

- Bangladesh - English

- Korea - English

- Singapore - English

- Cambodia - English

- 한국 - 한국어

- Sri Lanka - English

- India - English

- Malaysia - English

- Thailand - English

- Indonesia - English

- Maldives - English

- ประเทศไทย - ภาษาไทย

- Indonesia - Bahasa Indonesia

- Myanmar - English

- Vietnam - English

- Japan - English

- Nepal - English

- Việt Nam - tiếng Việt

- 日本 - 日本語

- Philippines - English